Tグループとは No.017 体験からの学びを一人ひとりの世界にとどめないための工夫:参加者自らの言葉にする・参加者相互の支援関係・フォローアップ

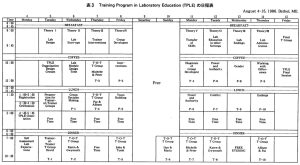

1986年8月のNTL主催のTPLEプログラムへの参加を終え、米国を離れることになりました。今(四国徳島に滞在中のため)手元に当時のトレーニング終了後のアンケートがないのですが、参加したどの研修も細かな項目を準備した研修後のアンケートが実施された記憶があります。

そのアンケートの中で、NO.016でも記載しましたが、セオリーセッションに関わる項目が、NTL主催のTグループの際も、必ず含まれていました。またそれらを通して自分の体験も含めてディスカッションして学べたか?といった項目もあったように思います。いかに体験からの学びと理論・モデルとを統合することを大切にしようとしているかを示しているように思います。

NTL主催のワークショップに参加すると、実習をした後のふりかえりや全体的なディスカッションの中でも、参加者から自分がこれまで学んできた体験と概念的な視点からの自分の考えているいろいろ意見が述べられます。こうしたディスカッションを彼らは楽しんでいますし、学びの確認や発展に生かしています。もちろん、このディスカッションを通して学んでいます。日本における研修場面では、なかなかこうはいきませんが、もっとディスカッションできる環境づくりが必要かと思っています。

そのためには、参加者が自分がもっているリソースを生かそうとする意欲や態度を高めることをめざすことと、研修担当者が自分が話したいことだけ話して終わらせたり、参加者が発言する機会を提供する機会をもたないような姿勢を改める必要があるように思います。いかにディスカッションすることで学び合うことができるか?その場“今ここ”を大切にする姿勢を、研修スタッフも参加者も共に育てていきたいと考えています。

特に、米国での経験からすると、そのリアルな対話(会話)の時間が大切なのではないかと思います。受け身にならない、能動的な学習場面をともに創り出すことができるかが、ラボラトリー体験学習のファシリテーションの視点だと考えています。参加者はすでにたくさんのことを学んでおり、自分のアイデアを必ずもっているという認識を研修スタッフがもっている必要がありますね。「言うや易し、行うは難し」ですが。

研修で得た内容を自分のものとして、現場(日常)にもどり、生かすためには、上述したように研修の場でディスカッションなどを通して、他者との交流を通して、自分の学びを自分自身にしっかりと定着して持ち帰ることが一番かと思います。

それと、K.Lewinが記述をしていることですが、学んだことは現場に戻るとすぐに元にもどってしまう可能性があります。それを阻む1つの大事なことは、研修を共に過ごしたメンバーが参加者一人ひとりにとって意味ある集団になっているかなのです。新しいことを学び、そのことにそれぞれのフィールドで取り組んでいると感じられる仲間集団になっているかということも大きいとLewinは述べています。集中的合宿型の研修中に、たとえ日帰りの研修だとしても、しっかりと仲間意識が生まれているか、そのために参加者相互の交流がしっかり行われているかが大きな要因と考えておく必要があると思っています。

集中的集合型の研修を行ったことによる学びは、とても貴重な体験となって現場に持ち帰って行かれると思いますが、それを継続するためのプログラムが必要だろうと考えています。いわゆるフォローアップ・プログラムの大切さです。このフォローアップについては、NTL主催のプログラムにも格段準備されたものはなかったようです。

南山大学人間関係研究センター主催、ならびにJIEL主催のTグループでは、3ヶ月ほどあとにフォローアップミーティングが準備されています。このフォローアップミーティングが、Tグループ講座における体験と学びをもう一度ふりかえり、日常に埋没しそうになっているTグループの学びを取り戻すことを可能にしているようです。ただ、この1回のTグループ・フォローアップだけでは不十分かもしれません。

最近は、SNSを使ったJIEL主催のTグループのコミュニティを創ったり、体験記を書いていただき仲間とその体験記を読み会う機会を創ったりしながら学びを生かし続ける、試み続ける関係づくりを行っています。Facebook上で、このような記事の公開が思いがけず、ご参加いただいた方の学びを再整理・再吟味する機会を提供し、学びが新しい動き出している返信をいただくと嬉しく思います。Tグループの学びは、原石であり、いろいろな方法で磨くことで、人生の中で光を放ってくれると考えています。

きっといろいろな形で、貴重なTグループの体験と学びを継続・発展する環境づくりは、ラボラトリーにおける学びだけでなく日常に生かすための学びとして必須のプログラムとしてこれからは組み入れていく必要があるのでしょう。(つづく)